地支纪月法:中国古代时间计算的智慧

中国古代的时间计算体系历经千年发展,成就了独特的纪年、纪月、纪日方式,成为了世界文化宝库中的一部分。其中,地支纪月法作为重要的时间计量方法之一,展现了中国古代人民在天文、历法和自然观察中的卓越智慧。地支纪月法通过天干地支相结合的方式,把一年中的12个月份与地支的12个符号相对应,不仅为农业生产提供了精准的时间参考,也深刻影响了古代人们的生活方式、节令习惯和文化传统。本文将深入探讨地支纪月法的形成、原理、实际应用及其对现代社会的影响。

地支纪月法的起源与发展

地支纪月法的根源可以追溯到中国古代的天文学和阴阳五行学说。中国古代历法有着极强的实用性,它结合了自然界的变化规律,尤其是四季和农时的流转。地支,即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,最初是用来标示年、月、日、时的一个符号系统。在纪月的过程中,地支分别对应着一年中的12个月份,每个地支的月份具有不同的气候特征、节令和农事活动。通过地支的排列,人们不仅能精确掌握每个季节的变化,还能根据天干地支的组合,判断吉凶、安排工作、调节生活。

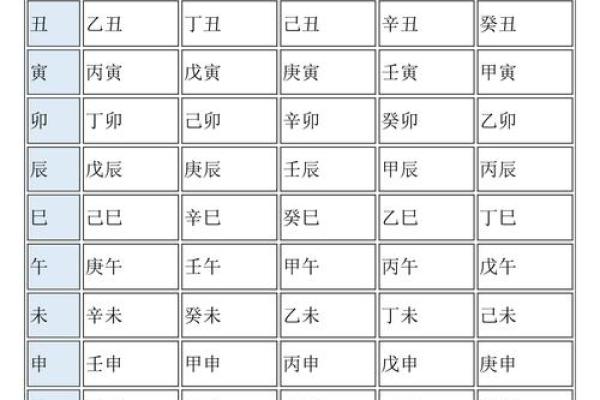

在古代,地支纪月法是与“天干”相配合使用的。天干包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十个字,它们与地支一同组成了60年的一个周期,这一周期被称为“甲子”。地支与天干的结合既能够精确标记年份,也能表征月份。通过这种方式,古人能够在一年之内准确记录下各个时间段,并及时调整生产活动以适应天时变化。

地支与月份的对应关系

地支纪月法中的12个月份与地支有着明确的对应关系。每个月的地支不仅能帮助人们知道当时是哪个月,还能够借此推算出相关的节气和农事活动。具体来说,地支的排列与十二生肖相同,每一个地支对应一个月,每个月的气候、农事等也都有其特殊之处。

1. 子月(冬至前后):冬季的开始,寒冷逐渐加剧。此时是农闲时期,人们常常在家休养生息。

2. 丑月:寒冷加剧,传统上是准备过冬的时期,农民忙于储藏粮食和冬季作物的种植。

3. 寅月(春节前后):此时春季即将来临,标志着万物复苏的开始,农业活动开始恢复。

4. 卯月:春暖花开的季节,气候适宜农作物的播种和栽培,农忙的开始。

5. 辰月:气温渐升,春季进入尾声,农事繁忙。

6. 巳月:气候逐渐炎热,正是夏季的前期,农田的管理变得更加重要。

7. 午月(夏至前后):炎热的夏季来临,阳光最强,农田水利的管理成为重中之重。

8. 未月:夏季结束,天气依然炎热。此时是收割季节,农业生产逐步进入尾声。

9. 申月(秋分前后):秋季来临,气候转凉。秋收的工作开始,收获的季节。

10. 酉月:秋季最盛,气候适宜,进入了丰收的季节,是一年的收获季节。

11. 戌月:秋季结束,气候逐渐寒冷,农田需要修整。

12. 亥月(冬至前后):进入寒冬,农事基本停滞,正是休整的时节。

通过这种地支纪月法,古人能够根据每个月份的气候特点,合理安排农业生产、生活和节令活动。

地支纪月法的应用与影响

地支纪月法不仅在农业生产中发挥了重要作用,它的影响深远,渗透到古代社会的方方面面。比如,古代人们会根据地支的月份安排祭祀、节庆等活动。每年的春节、端午节、中秋节等重要节日的日期,都与地支密切相关。通过地支的时间框架,古人不仅能够划定节令,还能够进行节气的推算,从而指导衣食住行。

此外,地支纪月法也对古代的占卜术和风水学等学科产生了深刻的影响。通过观察和分析地支的变化,古人相信能够推算出一年的吉凶祸福,甚至对个人命运、家宅风水等做出预判。正因为地支法的这些广泛应用,许多传统文化活动、民俗习惯得以沿袭和传承,至今依然在中国及东亚地区产生着影响。

地支纪月法与现代社会的联系

尽管地支纪月法起源于几千年前的古代社会,但它的智慧至今仍然具有一定的现实意义。现代人虽然已经普遍采用公历作为主流时间标准,但地支纪月法的文化内涵和象征意义仍未完全消失。尤其在一些传统节日和农事活动中,地支纪月法依然有着举足轻重的作用。例如,春节是地支纪月法中的“寅月”,这一传统节日的日期依然遵循着农历,反映出传统文化对人们生活的深刻影响。

此外,地支纪月法对于中医和养生的实践也有着潜在的联系。中医理论中的“时令养生”便与地支的月令有着紧密的关系。在中医养生理论中,每个地支月份的特点都与不同的身体调理相联系,譬如“寅月”适宜起居调养,"申月"则适合进行体能的锻炼等。这种天人合一的理念,仍然在现代生活中发挥着潜在的价值。

通过了解地支纪月法的历史与应用,我们能够感受到古代智慧的深刻与独特,且在现代生活中继续继承和发扬。

读过此篇文章的网友还读过

- 地支申在十二地支中的位置与象征意义解析 2025-02-22

- 地支卯酉相冲如何影响性格与运势 2025-02-22

- 地支巳申合的命理解析与实际应用 2025-02-22

- 地支连茹的起源与发展解析 2025-02-22

- 地支纪月法:中国古代时间计算的智慧 2025-02-21

- 辰在地支中的象征意义与文化解读 2025-02-21

- 从地支辰酉合看个性特点与发展潜力 2025-02-21

- 地支六破的命理解析与实际影响探讨 2025-02-21

- 地支时间的奥秘:探索十二地支与日常生活的关系 2025-02-21

- 地支藏元的奥秘与命理应用解析 2025-02-21

- 地支相破的含义与影响解析 2025-02-21

- 地支三丑的深层含义与命理解析 2025-02-21

- 地支的起源与运作机制解析 2025-02-20

- 地支官杀混杂如何影响个人性格与事业运 2025-02-20