中国节日文化的深度解读

中国节日文化的深度解读:传统节日的历史与现代意义

中国的节日文化源远流长,承载着深厚的历史积淀和丰富的民族智慧。每一个节日都不仅仅是一次简单的庆祝,它们背后有着独特的文化内涵、风俗习惯和深远的社会意义。无论是春节、端午、还是中秋,每个节日都有其历史故事和现代社会中的新意义。从庆祝丰收到祈求安康,中国节日文化通过代代相传,展示了中华民族的情感表达、家庭观念以及对自然和时间的独特感知。这篇文章将深入探讨几个代表性的传统节日,解析它们的文化背景与当代价值。

春节:新年伊始,家国情怀

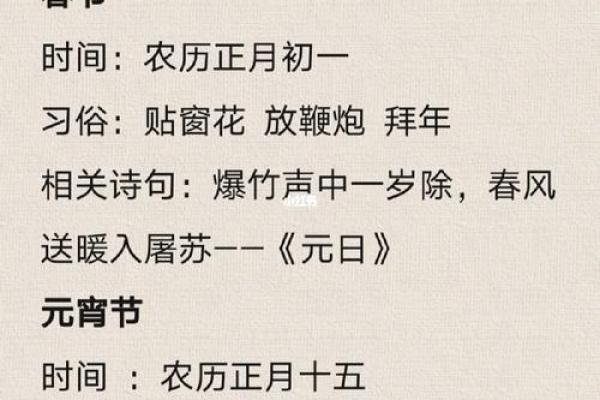

春节,作为中国最重要的传统节日,不仅是辞旧迎新的时刻,也是人们团聚、思念与祝福的象征。春节的历史可以追溯到几千年前的农耕社会,那时的春节是为了驱逐“年”兽、迎接新春的祭祀活动。随着历史的演变,春节逐渐演化为一个包含家庭团聚、祭祖、迎新等多重文化习俗的节日。春节的传统活动,如贴春联、放鞭炮、吃团圆饭,都充满了吉祥和祝福的寓意。

对于当代中国人来说,春节不仅仅是一个重要的节日,更是一个表达家庭团聚、心灵慰藉和对未来美好祝愿的时刻。尽管现代社会节奏加快,但春节的文化内核依然牢牢扎根于每个人的心中。无论身在何处,游子们都会尽力回家与家人共度这一天,这种强烈的归属感和家庭观念,构成了春节最为深刻的文化意义。

端午节:忠诚与牺牲的象征

端午节起源于中国古代对伟大历史人物屈原的纪念。屈原以忠诚于国家、为民舍身的形象深深植根于中国人的心中。每年农历五月初五,人们通过吃粽子、赛龙舟等活动,来纪念屈原的忠诚和英勇,也寓意着保护家族、抗争灾难的精神。

粽子,作为端午节的传统食品,代表着人民的智慧和对先祖的敬意。其历史可以追溯到屈原投江自尽后,人们投下粽子以防鱼类吞食他的尸体。如今,粽子成为端午节不可或缺的食物,味道的变化和地方特色也展现了中国各地不同的文化差异。

此外,赛龙舟活动则是端午节的另一大亮点,它起源于民间的龙舟竞渡,象征着驱除邪气、祈求丰收和健康。在现代社会,端午节已经不仅仅是一个传统节日,它也逐渐成为了弘扬爱国主义精神、凝聚民族情感的重要时刻。

中秋节:团圆与思乡的情感寄托

中秋节,又被称为团圆节,是中华民族最具代表性的传统节日之一。每年农历八月十五,家家户户都会赏月、吃月饼,以表达对亲人和故乡的思念。这一节日起源于古代对月亮的崇拜和祭祀,月亮在古代象征着团圆、和谐与完美。

在历史上,中秋节曾是一个与秋收、丰收和自然变换密切相关的节日。随着时间的推移,这一天逐渐成为了家庭团圆的象征。中秋节不仅是对亲人团聚的庆祝,也是人们对生活美满、家庭和谐的期许。

月饼,作为中秋节的标志性食品,象征着圆满与团圆。随着时代的变化,月饼的品种和口味逐年翻新,融入了更多创新元素,但其背后的寓意却始终未变。无论是传统的豆沙、莲蓉,还是现代的冰皮月饼,都象征着人们对亲情、友情和爱情的祝愿。

清明节:祭祖与追思

清明节是中国传统的祭祖节日,也是一个反映中国人敬祖、怀念先人的节日。每年农历四月初四至初六,家庭成员会前往祖先墓地进行扫墓、献花、烧纸,以表达对已故亲人的怀念和敬意。清明节的起源与古代的春祭和寒食节密切相关,清明时节天气温暖,万物复苏,是人们缅怀故人和与自然和谐共生的时刻。

扫墓是清明节的核心活动,它不仅是一种祭祀行为,也是对家庭和民族历史的传承。通过这一传统,后代表达对祖先的敬意,同时也提醒自己珍惜当下的生活,感恩过去的付出。

此外,清明节期间的踏青活动,也是人们亲近自然、感悟生命的方式之一。这个节日提醒人们,在快速发展的现代社会中,不应忘记与自然、与祖先、与历史之间的联系。

中国的传统节日不仅仅是民族文化的展现,也是社会价值的体现。每个节日背后都蕴含着不同的情感寄托和文化象征,反映了中国人对家庭、国家、自然和时间的独特理解。无论是在传承传统习俗,还是在现代化的背景下赋予新意义,节日文化都始终是中华民族文化宝库中的瑰宝。

读过此篇文章的网友还读过

- 世界节日的起源与演变:一场全球文化盛宴 2025-02-22

- 探索十二月的传统节日与文化习俗 2025-02-22

- 的节日风情:探索秋季的文化与传统 2025-02-22

- 重要节日一览:你不可错过的庆祝时刻 2025-02-22

- 十月十四号的节日盘点:全球各地的不同庆祝方式 2025-02-22

- 秋季节日盛况:十月的万圣节与重阳节特色探秘 2025-02-22

- 十月节日庆祝活动大全:尽享秋日的欢乐时光 2025-02-21

- 如何在的节日中创造难忘回忆 2025-02-21

- 从春节到端午:我国传统节日的节令与传承 2025-02-21

- 探索中国传统节日的独特魅力 2025-02-21

- 端午节为何要喝雄黄酒?探秘这一传统习俗 2025-02-21

- 万圣节的历史背景与其发源地 2025-02-21

- 韩国节日中的家庭与社区传统 2025-02-21

- 中国传统节日全解析 2025-02-21