中国节日的由来与意义

中国节日的由来与意义

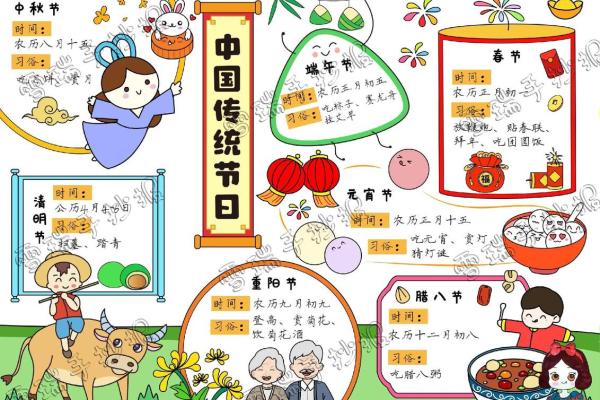

中国的传统节日,不仅仅是普通的日历标记,它们深刻承载着丰富的历史、文化、信仰以及人们的情感。这些节日通过几千年的传承,已成为社会生活的重要组成部分,每一个节日背后都有着深刻的寓意与文化符号。无论是春节的团圆,还是中秋的思乡,抑或端午的忠诚,均反映着中国人民对自然、家族与社会的感悟与敬畏。本文将带您一同探寻中国传统节日的由来与深远意义,领略这些节日背后的故事和文化内涵。

春节:岁首的欢聚与祈愿

春节,又称农历新年,是中国最重要的传统节日之一。它标志着新一年的开始,通常在每年农历正月初一举行。春节的起源可以追溯到几千年前的祭祀活动,最初是古人为了祈求来年风调雨顺、五谷丰登而举行的祭天活动。后来,随着文化的演进,春节逐渐演变为家庭团圆的象征。

春节的意义不仅仅在于辞旧迎新,它更是对祖先的敬仰与传承。通过春节的庆祝活动,人们不仅团聚在一起,分享美食、互送祝福,还通过多种传统习俗,如放鞭炮、贴春联、给压岁钱等,传达着对未来的美好期望。在这个特殊的时刻,每个人都期待着一年的好运与安康,这份心情几乎渗透到整个中华文化的血脉中,成为了一个代代相传的节日情感纽带。

元宵节:灯火与团圆的象征

元宵节,又叫灯节,是春节之后的第一个重要节日,时间定在农历正月十五。这一天不仅有吃元宵的习俗,还有赏花灯、猜灯谜等丰富多彩的民间活动。元宵节的由来与中国古代的“上元节”密切相关,是为了庆祝春天的到来,同时也寓意着一整年家庭的团圆与和谐。

元宵节最具象征意义的活动就是赏灯和放灯。传说中,这一天是“天上星星亮,地上灯火明”,人们点燃花灯象征驱除一年的晦气,迎接新的希望。花灯上绘制着各种吉祥图案,寓意着平安、健康与财富。而元宵节中的“元”字,不仅代表着“开始”,更是家庭团聚、合家欢乐的象征。

清明节:祭祖与踏青的时节

清明节,又被称为“踏青节”,每年公历4月4日至6日之间。清明节的历史可追溯至春秋战国时期,最初是为祭祀祖先、扫墓以表达孝道之情。随着时间的推移,清明节逐渐成为人们祭奠祖先、寄托哀思和缅怀先人的日子。此外,清明时节气候温暖,正是春光明媚、万物复苏的时节,踏青、郊游也成为了这一节日的一部分。

清明节的核心意义是“孝”,通过扫墓祭祖,子孙后代表达对祖先的尊敬与感恩,同时也让后代记住先人的贡献与精神。清明不仅仅是祭祀的时刻,它还提醒人们珍惜当下,关爱生命与家人,延续着中华民族敬老孝亲的传统美德。

端午节:忠诚与驱邪的节日

端午节,是中国的传统节日之一,时间为每年农历五月初五。端午节的由来与纪念古代爱国诗人屈原有关。屈原投江自尽的悲壮故事,激发了后世人民的纪念与哀悼。为了表达对屈原的敬仰,人民在这一天举行划龙舟和吃粽子的习俗。龙舟竞渡象征着人们通过勇气与团结去捍卫家国,吃粽子则是为了防止鱼虾食掉屈原的遗体。

端午节的意义超越了单纯的纪念,它反映了中国人对忠诚、牺牲精神的崇敬,也表达了驱邪避灾、保平安的愿望。端午节期间的佩香囊、挂艾草等习俗,皆有驱邪避祟、保家安宁的象征意义。在这一天,家家户户不仅会举行传统活动,更会聚集亲友一同庆祝,体现出家庭与社会的团结与和谐。

中秋节:团圆与思乡的情怀

中秋节,又叫月饼节,是中国传统的重要节日之一,通常在农历八月十五庆祝。这个节日源于古代的祭月活动,象征着丰收与圆满。随着历史的演进,中秋节逐渐成为了一个家人团聚的日子。在这一天,人们仰望明亮的圆月,思念远方的亲人,表达对家人团圆和美满生活的期望。

中秋节的核心元素是“团圆”,这一天人们无论身在何处,都希望与家人共度良宵,享受团聚的温馨。而中秋的月亮也象征着圆满与和谐,许多传统诗词和故事都围绕月亮展开,寄托了无尽的思乡与向往。月饼作为节日的传统美食,不仅仅是美味的象征,更寄托着对亲人和朋友的祝福与思念。

这些节日不仅仅是中华文化的重要组成部分,它们也反映了中国人对自然的尊重,对家庭的重视,以及对历史和文化的传承。每一个节日背后都蕴藏着深厚的文化底蕴,而这种底蕴在每年的庆祝活动中不断被发扬光大,代代相传,成为中华民族共同的文化记忆。

读过此篇文章的网友还读过

- 藏族传统节日如何融合宗教与民间信仰 2025-02-23

- 巴西的节日风情:从狂欢节到圣周的独特魅力 2025-02-23

- 十月节日回顾:全球庆祝活动与传统习俗 2025-02-23

- 加拿大的节日文化:融合多元文化的庆典 2025-02-23

- 世界节日的起源与演变:一场全球文化盛宴 2025-02-22

- 探索十二月的传统节日与文化习俗 2025-02-22

- 的节日风情:探索秋季的文化与传统 2025-02-22

- 重要节日一览:你不可错过的庆祝时刻 2025-02-22

- 十月十四号的节日盘点:全球各地的不同庆祝方式 2025-02-22

- 秋季节日盛况:十月的万圣节与重阳节特色探秘 2025-02-22

- 十月节日庆祝活动大全:尽享秋日的欢乐时光 2025-02-21

- 如何在的节日中创造难忘回忆 2025-02-21

- 从春节到端午:我国传统节日的节令与传承 2025-02-21

- 探索中国传统节日的独特魅力 2025-02-21