死去的亲人为何常常在梦中出现

死去的亲人为何常常在梦中出现

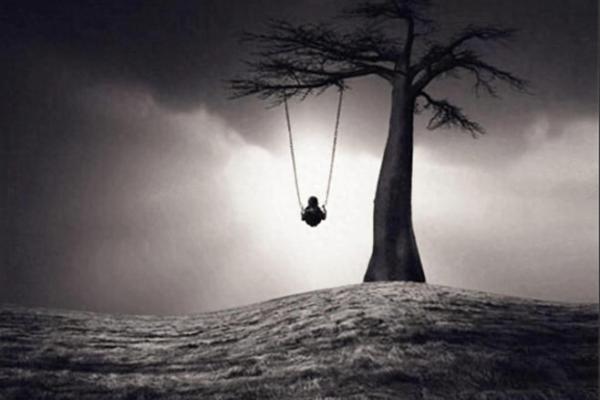

梦境一直是人类探索自己内心世界的一扇窗,而死去的亲人常常出现在梦中,成为了许多人心头挥之不去的谜团。每当亲人离世后,我们的心中难免充满失落与思念。可是,为什么这些亲人会频繁地在梦中现身呢?这不仅仅是对亲人情感的自然反应,也可能是身体、心理以及灵魂层面的一种复杂互动。通过深入探讨梦境的心理学意义、文化背景以及科学解释,我们或许能够解开这一谜团。

心理学角度:情感未解的表达

在心理学中,梦境被视为潜意识的反映。当亲人离世后,生者往往面临巨大的情感冲击,可能存在未解的情感纠葛或未完的心愿。这些未尽的情感往往会在梦境中通过死去亲人的形象得以表现。例如,未曾说出口的告别、未能完成的承诺,甚至是未表达的歉意和愧疚,都会在梦境中以某种形式显现出来。此时,亲人的出现在梦中并非真正的“鬼魂”现身,而是情感与心理的表现。

有些人可能会在梦中和已故亲人进行对话,这种情况通常发生在悲伤或痛苦尚未得到充分处理的情况下。梦境中的亲人可能会安慰、叮嘱,甚至帮助解决某些困扰生者的问题。这些梦境往往给人一种释然感,帮助个体从潜意识中开始面对失落,逐渐走出阴影。

文化与宗教:死者的归属与轮回

不同文化和宗教对于死后世界的看法各不相同,但有一个共同点,那就是认为死者的灵魂并未完全离去,仍然与生者有某种联系。许多文化中都有关于死后世界的信仰,例如在中国的“阴间”和西方的“灵魂世界”,相信死去的人能够通过梦境与活人沟通。在这些信仰体系中,亲人出现在梦中并不是偶然,而是一种灵魂依然在世间徘徊的表现。

在某些宗教观念中,死者的灵魂需要完成某些未尽的使命,或者是通过生者的帮助才能达到安宁。梦中的亲人或许是在提醒你要去做些什么,或者是表达对你生活中某些决策的影响。在这种语境下,亲人出现在梦中,既是一种心灵慰藉,也是一种精神层面的“指导”。无论是基督教的“天堂”概念,还是佛教的“轮回”思想,都将死者的存在视为一种永恒的联系,而这种联系,往往通过梦境的形式显现出来。

神经科学:梦境中的大脑活动

从神经科学的角度来看,梦境实际上是大脑在睡眠过程中进行整理和处理信息的结果。死亡和亲人离世无疑是人生中的重大事件,它们对大脑产生了强烈的情感冲击。科学家认为,当我们经历重大情绪波动时,大脑在睡眠中会进行情绪的“消化”,以帮助个体恢复平衡。梦境中的亲人,可能正是大脑在处理这些情感时,利用我们记忆中的亲人形象作为一种情感符号。

此外,大脑在快速眼动睡眠(REM阶段)时非常活跃,通常在此阶段,我们会做出最清晰的梦。而REM睡眠阶段的活动与我们对周围世界的认知、情绪和记忆处理有着密切关系。因此,当我们在梦中见到亲人时,这不仅是情感的映射,也可能是大脑自我调节的结果,帮助我们通过情感体验来消解悲痛和失落。

个人体验与梦境的独特性

每个人的梦境都具有独特性,特别是涉及到亲人去世的梦,往往会因个人的情感历程、经历和性格特征而各不相同。对于某些人来说,亲人出现在梦中的频率可能较高,他们可能在梦中感受到亲人的温暖和支持。而对于另一些人来说,亲人的出现可能带有更多的未解遗憾和未了情。这些差异与个人的内心世界息息相关,深受个体经历的影响。

有时候,梦境中的亲人可能并非直白地出现在我们的梦中,而是通过某些象征性的方式出现。比如梦中出现了某个物品、场景或是某种情节,这些都可能是死去亲人的“象征”,代表着他们未曾说出的话,或者是他们在生活中传递给我们的某些情感信息。这种象征性梦境,通常需要个人通过自我反思和情感分析来解读。

情感和思念的自然反应

事实上,亲人死后频繁出现在梦中,也可能是人类自然的情感反应之一。失去亲人后,我们的情感世界会经历剧烈的震荡,思念、孤独、无助等情绪层层叠加。梦境作为情感的释放渠道,成为了我们表达内心情感的一个出口。在梦中,亲人的出现可能就是我们心底未曾平复的情感的一种表现形式,象征着我们在心理上的“未竟之事”。

这些梦境通常伴随着强烈的情感波动,无论是安慰、激励,还是沉重的痛苦与愧疚,都深刻反映了我们对于失去亲人的思念和情感依赖。这些梦境不仅是潜意识对情感的处理,也是我们在失落和伤痛中寻找的一种情感安慰。

无论从心理学、文化、神经科学的角度,还是从个人情感的体验来看,死去的亲人频繁出现在梦中,都是一种常见且复杂的现象。它不仅是情感的体现,也是我们自我疗愈和成长的一部分。

读过此篇文章的网友还读过

- 做梦牙齿掉了是什么意思?解析背后的心理暗示 2025-02-22

- 解析梦到小猫的不同场景与含义 2025-02-22

- 梦见买房子是好运的象征还是潜在压力的预示 2025-02-22

- 孕妇梦见蛇的含义与解读:象征着什么? 2025-02-22

- 解密洪水梦境:当梦中的大水席卷而来 2025-02-22

- 坐飞机的梦境解读:是追求自由还是面临转变? 2025-02-22

- 小孩子出现在梦中意味着哪些未解的情感困扰 2025-02-21

- 解析梦中死去亲人出现的深层含义 2025-02-21

- 为什么梦到大蟒蛇?从心理学角度分析你的梦境 2025-02-21

- 梦到自己有了一个女儿,象征着人生中的哪些转折? 2025-02-21

- 梦到鱼群游动代表的潜在含义 2025-02-21

- 梦到自己在开车,揭示了你内心的焦虑与自信心 2025-02-21

- 梦到和别人打架的心理解读与意义分析 2025-02-21

- 梦到打架的含义:探究背后的心理状态 2025-02-21